大邱慶北科學(xué)技術(shù)院(DGIST)能源科學(xué)與工程系的樸智英教授與慶北國立大學(xué)氫能與可再生能源系的車孝正教授聯(lián)合研究團隊,成功開發(fā)出一種利用咖啡成分(單寧酸)生產(chǎn)環(huán)保氫氣的新技術(shù)。這一研究成果近日發(fā)表在《應(yīng)用化學(xué)國際版》上。

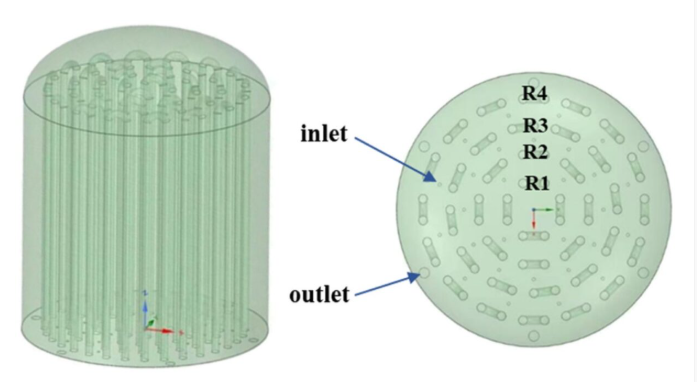

研究團隊通過控制熒光染料的自組裝和光學(xué)特性,利用單寧酸基金屬多酚聚合物良好的納米表面吸附特性,確定了光激發(fā)和電子轉(zhuǎn)移機制。基于這些發(fā)現(xiàn),他們構(gòu)建了一個基于太陽能的生物氫生產(chǎn)系統(tǒng),該系統(tǒng)利用帶有氫化酶的細菌實現(xiàn)了氫氣的生產(chǎn)。

人工光合作用模擬了自然光合作用過程,利用陽光生產(chǎn)氫氣等寶貴資源,作為一種可持續(xù)能源解決方案備受關(guān)注。樸教授團隊開發(fā)出一種能夠轉(zhuǎn)移類似于自然界葉綠素的電子的超分子光催化劑,并通過應(yīng)用基于單寧酸的金屬多酚納米涂層技術(shù),提高了性能和耐久性。在可見光譜下,該催化劑每克每小時可生產(chǎn)約18.4毫摩爾氫氣,性能是使用相同熒光粉在先前研究中觀察到的5.6倍。

研究團隊進一步將新開發(fā)的超分子染料與能夠轉(zhuǎn)移電子的細菌Shewanella oneidensis MR-1相結(jié)合,創(chuàng)建了一種生物復(fù)合系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用陽光將抗壞血酸(維生素C)轉(zhuǎn)化為氫氣,并長期穩(wěn)定運行,展示了持續(xù)生產(chǎn)氫氣的能力。

樸教授表示,這項研究揭示了有機染料和人工光合作用的具體機制,未來有望通過結(jié)合功能性微生物和新材料,對基于超分子化學(xué)的新系統(tǒng)進行后續(xù)研究。該研究由韓國國家研究基金會和韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部資助。