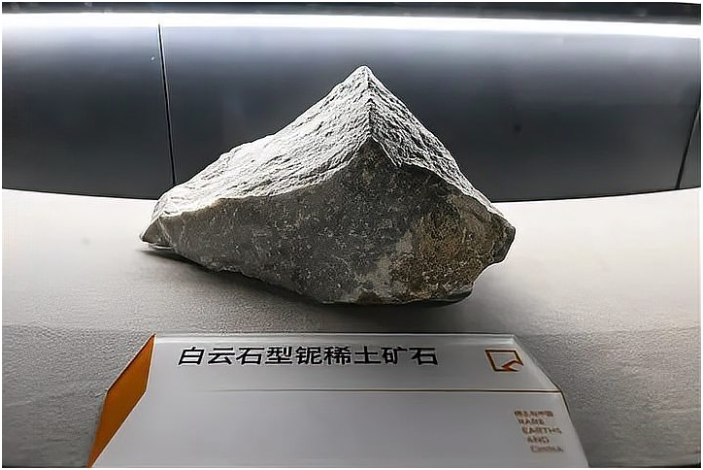

近日,中核集團“內蒙古中西部中生代產鈾盆地理論技術創新與重大找礦突破”項目接受了中科合創(北京)科技成果評價中心組織的科技成果評價。由5名中國工程院院士參加的成果評價組一致認為,內蒙古中西部沉積盆地鈾成礦作用研究成果十分突出,突破了國際上“次造山帶控礦”、“典型層間氧化滲入成礦”、“古河道型”等傳統鈾成礦理論的束縛,取得了砂巖型鈾礦理論創新和重大找礦突破,在鄂爾多斯盆地、二連盆地和巴音戈壁盆地發現了和落實了2個超大型、4個特大型、3個大型和2個中型鈾礦床,其中大營、努和廷兩個超大型礦床的發現結束了我國無世界級鈾礦床的歷史。 目前內蒙古中西部已形成3個萬噸——十萬噸級鈾資源基地,對提高我國鈾資源保障程度有重大意義。

評價專家組還指出,上述成果總體達到國際先進水平,其中“古層間氧化帶型”、“古河谷型”和“同沉積泥巖型”等鈾成礦理論達到了國際領先水平。而且,該成果是產學研合作、科技創新與找礦勘查緊密結合的成功典范,科技創新成果的推廣應用助推了找礦重大突破,重塑了我國鈾資源勘查與開發的新格局,具有顯著的社會效益與經濟效益。

據了解,近二十年來,中核集團二八大隊聯合中國地質大學(武漢)等高校持續開展產學研科技攻關,取得了一系列中生代陸相沉積盆地鈾成礦理論和勘查技術的創新成果,引領內蒙古中西部地區陸續實現了鈾礦找礦的重大突破,為打造我國天然鈾“軍工基石、核電糧倉”做出了重要貢獻。