新基建主題分論壇由申萬(wàn)宏源證券固定收益融資總部副總經(jīng)理范為擔(dān)任主持人,紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁兼新華三首席執(zhí)行官于英濤,全國(guó)人大代表、玉蝶集團(tuán)董事長(zhǎng)羅鵬,華夏幸福研究院院長(zhǎng)顧強(qiáng),佳都新太科技股份有限公司副總裁趙輝一起展開討論。

新基建,新在哪里?

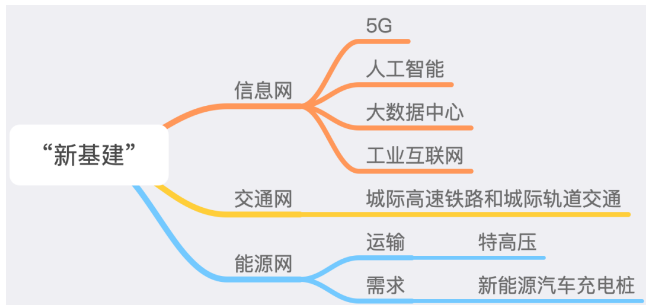

政府工作報(bào)告提出,重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增“兩新一重”建設(shè),也就是要加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加強(qiáng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè),加強(qiáng)交通、水利等重大工程建設(shè)。加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具體來(lái)說(shuō)就要發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò),拓展5G應(yīng)用,建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

“區(qū)別于傳統(tǒng)基建,新基建是在傳統(tǒng)基建的基礎(chǔ)上增加了科技和信息化的職能,從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看是對(duì)此前提出的兩化融合的延續(xù)。”于英濤說(shuō)。

“從新基建本身來(lái)說(shuō),現(xiàn)在要更多在存儲(chǔ)計(jì)算層和融合的應(yīng)用層上發(fā)力。”顧強(qiáng)表示,發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+涉及到產(chǎn)業(yè)各個(gè)端口的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化,僅僅骨干網(wǎng)推進(jìn)了,中游和下游沒有推進(jìn),新基建很難發(fā)揮作用。

在一直做互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的羅鵬看來(lái),對(duì)于新基建他最關(guān)注的是兩個(gè)“新”——新區(qū)域、新主體。“這次新基建提出新區(qū)域,新一輪西部大開發(fā)政策隨后而至,作為西部企業(yè)感觸很深。”羅鵬表示。

對(duì)于新主體的理解,羅鵬舉了一個(gè)例子,截至2018年9月中國(guó)的貨車保有量已經(jīng)超過(guò)2500萬(wàn),一輛貨車一年的運(yùn)費(fèi)平均在100-150萬(wàn)元,通常有一兩名車主,其實(shí)一輛貨車就是一個(gè)小微企業(yè),但是拉貨卻往往開不出發(fā)票,2020年1月1日正式實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)新政才有效解決了這個(gè)問題,就是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的方式把貨車司機(jī)變成了一個(gè)個(gè)實(shí)實(shí)在在受到承認(rèn)的經(jīng)營(yíng)主體,這才是真正激發(fā)主體活力。

新基建涉及的領(lǐng)域是高度競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域,同時(shí)對(duì)科技含量要求很高。

“核心技術(shù)供給是這輪新基建的關(guān)鍵要素,高科技民營(yíng)企業(yè)既要真正做產(chǎn)品研發(fā),也要對(duì)市場(chǎng)敏感,要迅速作出響應(yīng)。”趙輝說(shuō)。

趙輝表示,傳統(tǒng)基建往往是國(guó)有大型企業(yè)更容易參與,但是在新基建涵蓋的5G、城際高速鐵路和城際軌道交通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,民營(yíng)企業(yè)會(huì)更具競(jìng)爭(zhēng)力,以廣東省為例,在高科技領(lǐng)域的投資民營(yíng)企業(yè)非常活躍,估計(jì)廣東省今年全年的投資規(guī)模可以達(dá)到6萬(wàn)億元,其中有1萬(wàn)億元會(huì)投向新基建。

基建+科技,有哪些新機(jī)會(huì)?

新基建的科技成色十足,企業(yè)參與新基建的路徑卻大不相同。

于英濤認(rèn)為,從新基建的參與者來(lái)看主要有兩類,一類是新基建的賦能者,也就是新基建技術(shù)的提供者,這些企業(yè)又可以分為兩種,一種是運(yùn)營(yíng)商,新基建是數(shù)據(jù)流的基礎(chǔ)設(shè)施,運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)了網(wǎng)絡(luò)的連接,還有一種是ICT廠家,提供應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等服務(wù);另一類參與者是新基建的應(yīng)用者,目前比較集中在教育、電力、能源、醫(yī)療、金融等行業(yè)。

“我們所做的是數(shù)字技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化的,而應(yīng)用者是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化,通過(guò)產(chǎn)業(yè)+數(shù)字化來(lái)提升效率、降低成本,這其中既有機(jī)會(huì)也有挑戰(zhàn),企業(yè)如果失去了這次數(shù)字化升級(jí)的機(jī)會(huì),就將面臨的生存壓力,現(xiàn)在是不進(jìn)則退。”于英濤說(shuō)。

范為認(rèn)為,5G+大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)由國(guó)家或大型企業(yè)提供,中小企業(yè)要更加靈活地建筑商業(yè)模式。

顧強(qiáng)也認(rèn)為,目前新基建最大的應(yīng)用場(chǎng)景是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),但要注意三個(gè)問題,第一是底層建設(shè),以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例,要把車間、工廠和所有的運(yùn)營(yíng)連接起來(lái),這里面有大量的基礎(chǔ)性工作,既需要技術(shù)供給問題,比如基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件,也需要設(shè)備、工藝跟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的融合;第二個(gè)問題是平臺(tái),大量的互聯(lián)網(wǎng)公司很難運(yùn)行一個(gè)工廠的平臺(tái),大多數(shù)是通用模塊,工廠的操作系統(tǒng)平臺(tái)跟現(xiàn)實(shí)需求有很大差距;第三個(gè)是模式問題,在存儲(chǔ)計(jì)算、融合應(yīng)用領(lǐng)域,很多都是沒有技術(shù)供給,沒有成熟平臺(tái),還沒有很好的商業(yè)模式,這些需要大量的企業(yè)進(jìn)行探索。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,另一個(gè)棘手的問題就是數(shù)據(jù)的歸屬問題。

“要想辦法解決在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中數(shù)據(jù)到底屬于誰(shuí)的問題,工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)化之后,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)是打通了,但是不愿意分享,技術(shù)體系如何搭建,如何找到商業(yè)模式這是現(xiàn)實(shí)問題。”羅鵬說(shuō)。

與傳統(tǒng)的基建相比,新基建鮮明的特征就是政府的作用發(fā)生了變化,政府從傳統(tǒng)基建的主導(dǎo)投資轉(zhuǎn)為對(duì)新基建的引導(dǎo)投資,在這個(gè)過(guò)程中,企業(yè)還希望政府做什么?

趙輝表示,除了大型新基建的項(xiàng)目建設(shè)中優(yōu)先采用自主可控的國(guó)產(chǎn)技術(shù),核心平臺(tái)包括智能終端,支持本土科技企業(yè)的發(fā)展,提高產(chǎn)業(yè)鏈的自主化水平,希望地方政府能在引入資本的同時(shí),在業(yè)務(wù)和生態(tài)鏈的源頭,更多對(duì)民企開放,進(jìn)一步放開新基建的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻,在建設(shè)模式上作出調(diào)整和改變;此外,希望能在資本市場(chǎng)上加大對(duì)企業(yè)的融資力度,例如可以擴(kuò)大科技的引導(dǎo)基金,降低企業(yè)的融資成本,創(chuàng)新資產(chǎn)證券化制度等。

區(qū)域經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)窗口期

經(jīng)過(guò)十多年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施總量已達(dá)到全球的較高水平。但受土地面積、人口總量的影響,基礎(chǔ)設(shè)施的密度及人均水平仍有較大的差距。已經(jīng)明確新基建涉及“5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等七大領(lǐng)域,新基建的推進(jìn)也要有更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。

顧強(qiáng)認(rèn)為,從區(qū)域經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看,新基建要依托中心城市的都市圈區(qū)域率先發(fā)力,全國(guó)30個(gè)都市圈,集中了32%的人口和52%的GDP,都市圈的薄弱的環(huán)節(jié)是外圍區(qū)域,應(yīng)該把都市圈的外圍區(qū)域作為新基建的重點(diǎn)。

人力資本分布的不均衡,成為新基建的區(qū)域推進(jìn)中一個(gè)不能忽視的問題。趙輝就表示,人才、資本聚會(huì)地肯定會(huì)形成規(guī)模效應(yīng),大型城市更有優(yōu)勢(shì),新基建的根本是服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展,各地的發(fā)展基礎(chǔ)不同,對(duì)新基建未來(lái)的推進(jìn)和需求也存在著巨大差異,地區(qū)的發(fā)展基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)支撐、承載能力和創(chuàng)新機(jī)制這些都是影響因素。

不過(guò),羅鵬則認(rèn)為,新基建對(duì)于欠發(fā)達(dá)地區(qū)來(lái)說(shuō)也是一次后發(fā)趕超的機(jī)會(huì),比如城際高速鐵路和城際軌道交通,東部地區(qū)的交通網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)比較密集,西部地方一定會(huì)加速這方面的建設(shè)。

“大數(shù)據(jù)中心落戶在內(nèi)蒙、貴陽(yáng),是因?yàn)檫@些地區(qū)有很好的電力輸出能力,而且夏季涼爽,這成了西部城市的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),東部地區(qū)開始加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè),東北有很好的工業(yè)基礎(chǔ)。”羅鵬表示,區(qū)域在推進(jìn)新基建的過(guò)程中要根據(jù)優(yōu)勢(shì)找準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn),而不是樣樣都干。

于英濤認(rèn)為,除了技術(shù),新基建還與地方政府職能轉(zhuǎn)型有著緊密聯(lián)系,通過(guò)信息化、大數(shù)據(jù)、人工智能等手段,大幅降低行政成本,對(duì)城市治理和區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展都會(huì)極大好處。

范為認(rèn)為,中國(guó)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)從“仙女散花”模式演進(jìn)為以粵港澳大灣區(qū)、京津冀等為代表的城市集群發(fā)展模式,新基建應(yīng)該會(huì)在這些經(jīng)濟(jì)群率先推廣。

趙輝也表示,新基建加速布局有利于打造集約高效、智能安全、經(jīng)濟(jì)可靠的基礎(chǔ)設(shè)施的體系建設(shè),促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,一方面新基建促進(jìn)5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的技術(shù)高速發(fā)展,為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了空間和支撐,從傳統(tǒng)的制造向數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了可能;另一方面,新基建為綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了空間,提供了窗口期,綠色經(jīng)濟(jì)與新基建更好地進(jìn)行融合。