制氫

關注

中國鵬飛與美國GCES公司簽約全面戰略合作氫能源項目

12月29日,中國鵬飛集團與美國GCES公司全面戰略合作氫能源項目簽約儀式舉行。本次簽約內容包括:成立中美合資企業、發展煤層氣瓦斯綜合利用項目、開展焦爐煤氣制氫技術合作等。

12-31

日韓兩國氫能發展對我國的啟示

氫能產業備受全球關注,去年總理的豐田之行引起國內氫能行業的熱議。日韓推動氫能及燃料電池汽車研發及示范力度較大,產業發展走在世界前列。目前在我國各地政策規劃的相繼出臺、相關概念的持續爆發,氫能新風口得到市場熱捧。

12-20

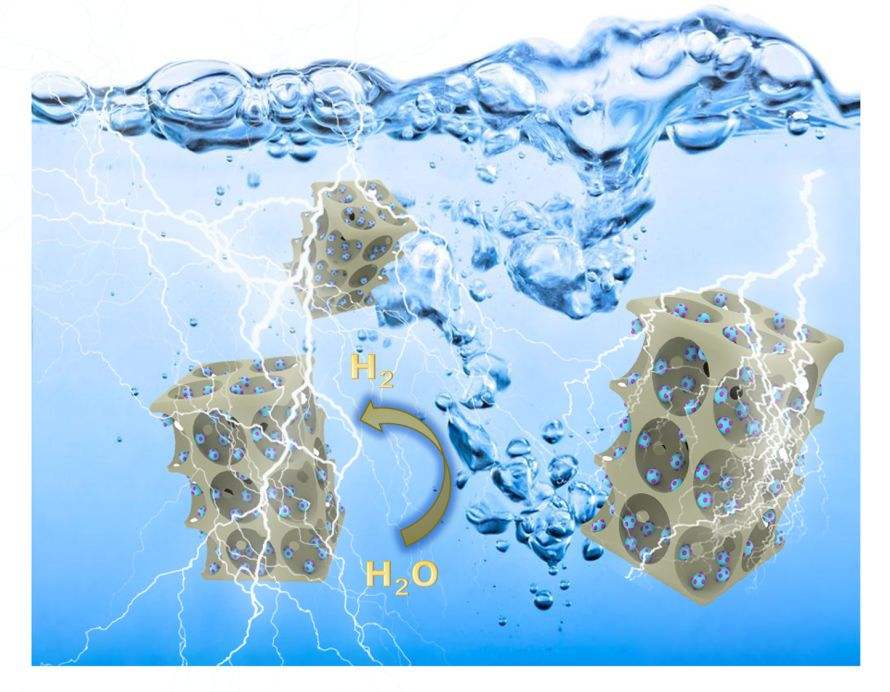

蘭州首個光伏制氫工程落地

該項目占地289畝,將建設年產1440噸甲醇的制備裝置,總投資14100萬元。項目由光伏發電、電解水制氫、二氧化碳加氫合成甲醇三大系統單元組成,通過裝機規模為10MW的光伏發電單元向2臺功率為1000立方米/小時的電解槽供電實現電解水制氫,制取的氫氣與汽化后的二氧化碳在催化劑作用下反應合成甲醇。

12-19

法國城市啟用氫動力快速公交系統

法國交通運輸企業凱歐利公司17日發布新聞公報說,該公司參與投運的氫動力快速公交系統當天在法國西南部的波城正式啟用。投運的8輛18米長快速公交車100%由氫動力驅動。

12-19

水氫路徑是氫能與燃料電池發展的新思路

受制于氫在制取、儲存、運輸等環節的難題,業內普遍認為,中國在燃料電池汽車領域仍需要走較長的一段時間。從運輸效率上看,現有的運氫方式運輸密度都遠遠不及甲醇含氫密度,業內也有觀點認為,甲醇將成為很好的“氫載體”。

12-17

佛山:取得多個“第一” 擔當氫能先鋒軍

11月28-29日,2019年佛山氫能源產業交流峰會暨世界首條商業運營氫能源有軌電車上線啟動儀式在佛山高明區舉行,再度吸引多方關注。資源稟賦不算突出的佛山,為何選擇氫能、發力氫能?當前氫能已在全國大熱,佛山又將如何應對激烈競爭?許國在接受記者采訪時表示:“‘氫城’佛山,未來已來。”

12-05

德國將建5GW“電制氣”項目!發展水制氫及生物質制沼氣等綠色燃料

據路透社消息,11月26日,德國天然氣行業組織DVGW稱,德國將建立5吉瓦的“電制氣”項目,利用可再生能源電解水制氫以及生物質制沼氣等“綠色”燃料,為居民、工廠以及交通等領域提供“清潔能源”。根據計劃,到2050年,德國“電制氣”產業規模預計將達到40吉瓦。

12-04

德國將利用可再生能源電解水制氫等實現“去碳化”目標

近日,德國天然氣行業組織DVGW稱,德國將建立5吉瓦的“電制氣”項目,利用可再生能源電解水制氫以及生物質制沼氣等“綠色”燃料,為居民、工廠以及交通等領域提供“清潔能源”。根據計劃,到2050年,德國“電制氣”產業規模預計將達到40吉瓦。

12-04

Heliogen清潔能源公司探索利用超1000℃高溫太陽能制取氫氣

Heliogen是一家清潔能源公司,它正在利用陽光來制造和替代燃料。該公司今天宣布了其最新進展,在商業聚光系統上首次實現了超過1000攝氏度的溫度。

12-02

我國科學家成功合成流體金屬氫和流體金屬

近日,中科院合肥物質科學研究院固體所極端環境量子物質中心團隊在極端高溫高壓條件下成功獲得了氫和氘的金屬態。相關研究成果發表在《先進科學》上。這是固體所量子中心研究團隊繼成功合成流體金屬氮之后在輕質元素高壓研究上取得的又一重要突破。

12-02

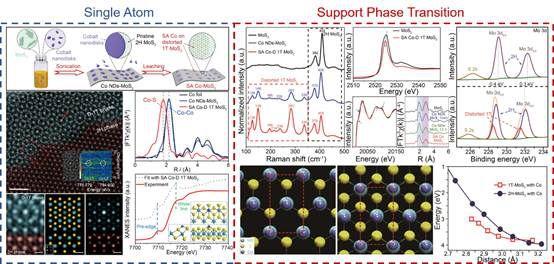

吉林大學氫能研究取得重要進展——可替代鉑的Co單原子析氫催化劑

近日,吉林大學材料科學與工程學院崔小強教授、鄭偉濤教授領導的科研團隊在析氫催化劑研究中取得重要進展,于11月19日在《自然-通訊》上發表了題為《Single-atom cobalt array bound to distorted 1T MoS2 with ensemble effect for hydrogen evolution catalysis》的研究成果,引起國內外關注。

11-25

制氫成本高昂 如何發揮自由資源優勢?

“上世紀90年代美國就提出發展氫能的概念,但一直沒有推廣起來,是什么原因? 2011年日本福島核事故后,日本對氫能也越來越重視,目前也在大力推廣。”在彭蘇萍看來,世界氫能的“風口”之上,中國應該真正找到自身發展氫能的優勢。

11-20

全球最大的綠氫試驗工廠已在奧地利成功投產

據外媒報道,全球最大的綠氫試驗工廠已在奧地利林茨的奧鋼聯廠成功投產,這在發展新能源供應方面創造了一個國際性的里程碑。同為歐盟資助的H2future項目的一部分,奧鋼聯、VERBUND、西門子、奧地利電網、K1-MET和TNO都在研究綠氫在工業生產中的應用,期待以其替代鋼鐵工業生產中化石燃料的使用。

11-14

美國科學家研制廉價催化劑 可大規模分解水制氫

據外媒報道,美國能源部SLAC國家加速器實驗室(Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory)和斯坦福大學(Stanford University)的研究人員首次證明,有一種廉價的催化劑可以在商業設備的惡劣環境中,連續數小時分解水,并產生氫氣。該電解技術基于質子交換膜(PEM),具備利用可再生能源大規模生產氫氣的潛力。由于用于提升化學反應效率的鉑和銥等金屬催化劑成本太高,在一定程度上限制了氫氣的大規模生產。領導該研究

11-14

氫氣與傳統的化石燃料不同,它不能經過長時間的聚集而天然地存在,必須通過一定方法才能將它制備出來。制備氫氣的方法很多,傳統的制氫方法主要有電解水制氫、化石燃料重整制氫和工業副產氫氣等,新的制氫方法主要有生物質制氫、光催化制氫等。