鋰電池

關注

科學家開發有機無金屬電池 在酸性溶液中降解后可回收利用

據報道,我們不斷向可再生能源轉變的問題之一與我們的儲存方式有關,當今的金屬負載鋰電池目前有好處,但也存在自身的可持續性問題。科學家們正在研究替代的、更環保的化學制品,德克薩斯A&M大學的一個團隊剛剛提出了一個有趣的候選物,展示了一種不含金屬的電池,可以放在酸性溶液中按需降解。

05-08

科學家研發BP共聚物 讓鋰電池壽命更持久

鋰離子電池容量隨時間下降的主要原因之一是廣泛使用的石墨陽極的退化,也就是電池的負極。陽極與陰極和電解質(或在兩個終端之間攜帶電荷的介質)一起,為電池的充電和放電提供了一個可以發生電化學反應的環境。

05-05

新型聚合物電池誕生 充電速度比鋰離子電池快10倍

很難想象我們的日常生活中沒有鋰離子電池。它們主導了便攜式電子設備的小規格電池市場,也普遍用于電動汽車。與此同時,鋰離子電池也存在一些嚴重的問題,包括:在低溫下存在潛在的火災隱患和性能下降;以及廢舊電池處理對環境的影響相當大。

04-12

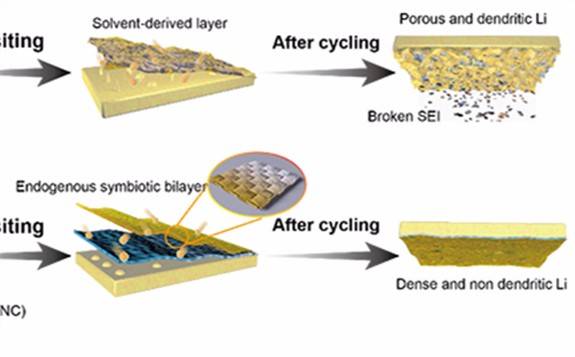

研究發現內共生氮化鋰/纖維素層可延長鋰金屬負極循環壽命

鋰金屬具有理論容量密度高(3860 mAh/g)、電化學電勢低(-3.040 V vs. SHE)等特點,是理想的高能量密度電池負極。然而鋰金屬活性高,容易與傳統電解質發生不可控的副反應,形成固態電解質界面層(SEI)的化學和機械穩定性較差:一方面,循環過程中SEI的反復破裂會加速死鋰的形成和不可逆的活性鋰/電解質損失;另一方面,溶劑誘導形成的SEI機械性能較差,不足以抑制鋰枝晶的生長,導致枝晶刺穿隔膜造成電池短路。

04-07

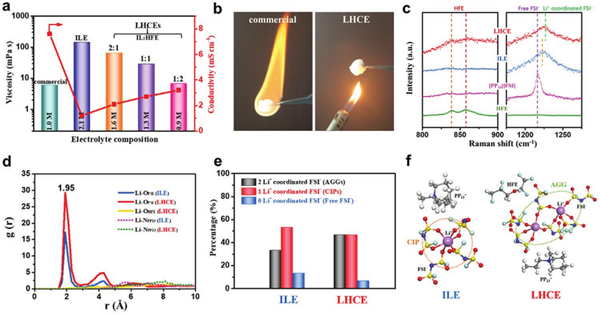

蘇州納米所設計出基于離子液體的鋰電池安全電解液

鋰金屬負極因其高的理論比容量(3860 mA h g-1)、低的電化學電位(-3.04 V vs. 標準氫電極)和低的密度(0.59 g cm-3),備受青睞,成為新一代頗具前景的高能量密度負極材料。實際應用中,它們仍存在尚未解決的問題:商業有機電解液在鋰金屬表面形成不穩定的固體電解質中間相(SEI),以及鋰枝晶和死鋰的生成,會持續消耗電解液,導致電池性能下降;持續生長的鋰枝晶會刺穿隔膜,導致電池發生內短路從而引起熱失控,同時傳統碳酸酯類有機電解液極易參與燃燒反應,造成嚴重的安全隱患。

04-07

研究提出利用缺陷位點錨定金屬單原子實現對鋰離子動力學催化

便攜式智能器件與長續航動力汽車的發展對可充電的二次電池的能量密度提出了更高要求。金屬鋰電池因其高比容量(3860 mA h g-1)和較低的標準電壓而受到關注,是理想的高能量密度負極材料。然而,鋰金屬電池的實際應用仍面臨不可控的鋰離子動力學問題,如不可控的鋰沉積和溶解行為、固態電解質中間相(SEI)界面的反復生成和變形以及體積膨脹等,這會引起嚴重的鋰枝晶問題并縮短鋰金屬循環壽命。

04-07

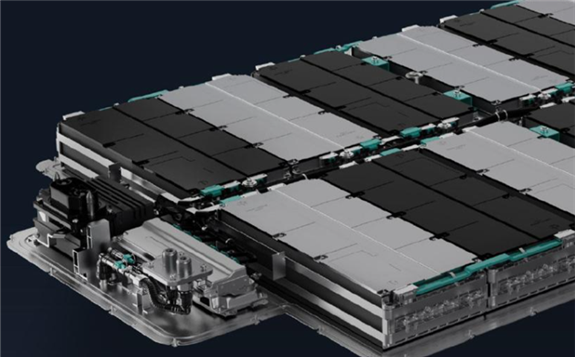

比亞迪銷售政策大轉變 最早下半年銷售自產車用鋰電池

比亞迪汽車最早今年下半年開始將向其他公司銷售車用鋰電池,相關轉變也意味著他們在銷售政策上出現了重要轉折,因為比亞迪的電池此前多數是供給相關合資企業以及商用車生產商,很少對外大規模銷售。

04-06

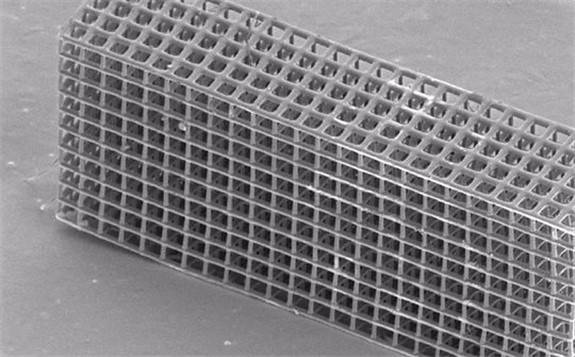

英國格拉斯哥大學研究可回收的新型3D打印電池

格拉斯哥大學研究人員開發了使用植物淀粉和碳納米管制成的新型3D打印電池,可為移動設備提供環保、高容量的電源,這將使得鋰離子電池能夠更有效地存儲和輸送電能。相關內容發表在《電源》雜志上。

04-02

大連化物所研制出新型“雙高”鋰離子電池-超級電容器混合儲能器件

近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組研究員吳忠帥團隊在混合型電化學儲能器件研究方面取得進展,構建了具有與鋰離子電池類似工作機理的搖椅式電池—超級電容器混合儲能器件,并通過電極容量和動力學“雙匹配”策略,同時實現了器件的高能量密度和高功率密度(“雙高”)。

03-31

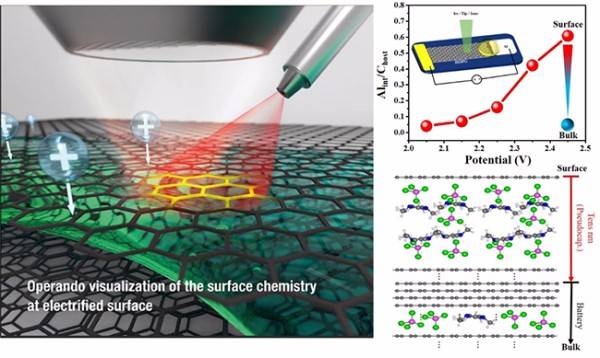

大連化物所等基于在線表界面表征發現儲能電極的表面效應

近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員傅強團隊與大連化物所二維材料化學與能源應用研究組研究員吳忠帥、儲能技術研究部研究員李先鋒,中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所研究員陳立桅,浙江大學教授高超和北京理工大學教授吳川等合作,在電化學儲能過程原位在線(Operando)表界面表征研究中取得進展,首次準確闡明鋁離子電池充電機制,并發現儲能電極存在的表面效應。

03-31

麻省理工發現了一種新型電解質,可實現更持久更強大的鋰離子電池

鋰離子電池使我們現在認為理所當然的輕量級電子設備成為可能,也使電動汽車快速發展成為可能。但是,世界各地研究人員正在繼續挑戰極限,以實現更高能量密度,即在給定質量材料中可以儲存更多能量,從而提高現有設備性能,并有可能實現新應用,如長距離無人機和機器人。

03-29

MIT研究表明:鋰離子電池的成本在過去10年里已大幅下降

消費者經常抱怨電池技術的進步速度不如其他技術,比如計算能力在過去幾十年里有了顯著提高,然而電池仍舊只是在相對較小的步伐上得到了改善。不過大家目前面臨的最大問題是,隨著移動設備、電動汽車和電網存儲解決方案的普及,人們根本無法生產足夠的電池來滿足需求。

03-26